di Alfredo Franchini

|

Paesaggi sonori, luoghi dell’anima, descritti attraverso un suono originale che mette in risalto la profondità e qualche volta la leggerezza. Pubblicato su Extra Music Magazine, 16 marzo 2022 |

di Alfredo Franchini

|

Paesaggi sonori, luoghi dell’anima, descritti attraverso un suono originale che mette in risalto la profondità e qualche volta la leggerezza. Pubblicato su Extra Music Magazine, 16 marzo 2022 |

di Alfredo Franchini

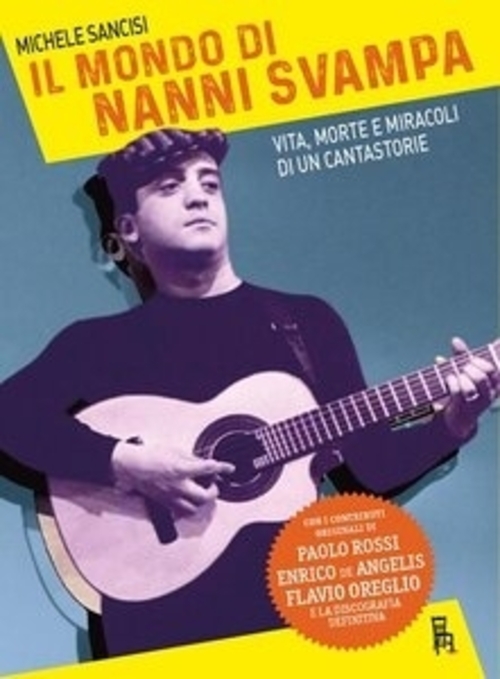

CHIEDI chi era Nanni Svampa, un autore, un cantante, un innovatore che ha preceduto Gaber nel teatro canzone, uno che ha tradotto l’opera omnia di Brassens in milanese e in italiano e che del grande maestro francese fu amico. A rendere merito a un gigante dello spettacolo è il libro “Il mondo di Nanni Svampa” di Michele Sancisi, appena pubblicato da Sagoma Editore. È il racconto di una vita fuori giri con le testimonianze di Paolo Rossi, Enrico De Angelis e Flavio Oreglio. Il libro ci restituisce Svampa artista ma per motivi ovvi non può ridarci l’umanità e l’ironia di Nanni. Per non dar dispiacere al padre – o forse perché non si sa mai nella vita – aveva studiato alla Bocconi e la laurea in Economia è venuta prima di quella in Goliardia, decisiva per la sua carriera. Nanni diede vita al cabaret, quello vero, dissacrante e surreale, così distante da quello odierno succube dei ritmi televisivi, privo del rapporto con il pubblico, contingentato nei minuti tra una pubblicità e l’altra.

A Milano Svampa c’era arrivato nel dopoguerra, lasciata la campagna e il lago Maggiore che sa essere così malinconico - diceva - che arrivati alla sera o ti butti in acqua o ti metti a ridere. Fatto strano, proprio dal lago e dalla stessa provincia sono arrivati a Milano i comici dall’humor folle come Cochi e Renato, Franceso Salvi, Enzo Iacchetti e il Nobel Dario Fo. Nasceva allora la canzone alternativa, contraltare del boom economico dei primi anni Sessanta: capitava che di giorno si celebrasse il trionfo della Borsa e di notte al Derby si cantassero gli sballati, i ladri, i barboni. Nanni non amava la nostalgia ma coltivava i ricordi e così era capace di trattenerti delle ore a descrivere i mestieri che si sono persi sotto l’ombra della Madonnina in una città che stava cambiando velocemente. Nei nebbioni di Milano anni Sessanta, anche se non vedevi a due metri, ti sentivi protetto, il mondo era ovattato e ne potevi approfittare per condurre la tua ragazza in un androne o contro un albero per limonare.

A dare linfa agli spettacoli e alle canzoni giocarono un ruolo decisivo le vecchie osterie, frequentate sino alla fine degli anni Settanta. Notti bianche e in quelle ore nascevano canti e improvvisazioni in una osmosi perfetta tra cabaret e vita reale. I protagonisti di quelle notti rivivevano nelle canzoni come in quelle più conosciute di Gaber e Jannacci affollate di personaggi strambi e da chi portava le scarpe da tennis in un’epoca in cui quel tipo di calzature era riservato solo a chi praticava lo sport. Storie vere o inventate come chi si costruiva da zero la propria vita.

Presa la laurea e assolti gli obblighi di leva, Svampa esordisce in teatro ma il padre lo aspetta sveglio alle tre di notte: “Ti ho fatto studiare vent’anni per farti andare a puttane tutte le sere”? gli chiede dando implicitamente una strada definizione del cabaret. La svolta viene coi Gufi: sono quattro ragazzi che si presentano sull’unica rete Rai, vestiti di nero a cantare canzoni macabre e fare gag dissacranti e irriverenti. I Gufi passano in breve tempo dai piccoli spettacoli alle importanti tournée teatrali con un grande successo di pubblico e di dischi venduti. Manco a dirlo in televisione passano un guaio perché una loro canzone, “Non credere che sia l’abito”, sposa l’obiezione di coscienza che allora era un reato e si finiva in carcere.

Per capirci - ed eravamo già nel 1968 - i ragazzi che avevano chiesto di poter prestare servizio civile a favore dei terremotati del Belice, ricevettero in cambio una denuncia cui seguì l’arresto. Esaurita, come capita ai gruppi, l’esperienza comune, Svampa incontra a Parigi il maestro a cui doveva l’ispirazione per il suo repertorio, Brassens. A differenza di Fabrizio De André che non volle mai incontralo per il timore di rovinare un mito in quanto si diceva che Brassens avesse un brutto carattere, Svampa diventa amico dello chansonnier-filosofo. “Ci incontrammo a casa sua in una villetta a schiera nella periferia di Parigi”, ricordava Svampa, “aveva uno studio nel seminterrato e un salotto senza un quadro dove se ne stava una gatta strabica”. Prima vennero le traduzioni del mondo Brassens in milanese, un dialetto che grazie alle parole tronche derivanti dal francese, si prestava alla scrittura in milanese. Nel 1990 Svampa pubblica un libro per l’editrice Muzzio e resta ancora l’unico volume che riporta tutte le canzoni di Brassens tradotte in italiano.

Qualche anno dopo uscirà un doppio CD intitolato “Donne, gorilla, fantasmi e lillà”, omaggio italiano a Brassens: 25 canzoni, comprese tre versioni di Fabrizio De André. Il produttore del disco è Roy Tallant, il musicista che convinse Svampa a cambiare etichetta e lasciare la gloriosa Durium, una delle più importanti case discografiche, dopo tanti anni e mille dischi. Tra l’altro la Durium fu la prima in Italia a realizzare le collane di musica folk con la Milanese, la Napoletana del gigantesco Roberto Murolo e la Romana. In quartetto coi Gufi, in trio con l’attrice Francesca Mazzola e in duo con il grande jazzista Lino Patruno. Nanni Svampa va in scena e con qualsiasi formazione catalizza lo spettacolo su di sé, cercando sempre di rappresentare il proprio tempo con ironia e distacco. Chi sono gli eredi di Svampa? Il libro di Michele Sancisi indica su tutti Elio delle Storie tese e Paolo Rossi, autore “della prefazione. “Ci sono quelli che dicono ma perché non fate le canzoni come una volta”, si è chiesto Svampa, “ma io ho cantato la periferia quando Lambrate era periferia, adesso la periferia è l’hinterland e quello lo cantano i rapper. È cambiato il mondo. Non pretendo niente. Faccio il testimone di un patrimonio che voglio che resti ai giovani e non solo… come il latino, come la letteratura francese”. E allora chi si chiede chi fosse Nanni Svampa vada a cercare video e dischi: benvenuto in Svampalandia.

Pubblicato su Extra Music Magazine, 7 marzo 2022

di Alfredo Franchini

Nei lager le orchestre e il coro cambiavano la loro formazione continuamente perché i i musicisti venivano indirizzati nelle camere a gas. Altri orchestrali subentravano a chi era passato per il camino e la musica continuava a risuonare per i campi di Auschwitz, Birkenau, Mauthausen. Ce lo racconta “Un canto salverà il mondo”, il libro di Francesco Lotoro, in uscita il 20 gennaio per Feltrinelli. L’autore, pianista e compositore di Barletta, docente al Conservatorio di Bari, ha raccolto nell’arco di una trentina d’anni più di ottomila spartiti redatti di nascosto dai musicisti detenuti nei lager; compositori, direttori d’orchestra che hanno lasciato una testimonianza, vergando le note su carta di ogni tipo mentre aspettavano la morte.

Una musica, un suono, un po’ come l’ultima sigaretta del condannato. Per alcuni fu un atto di resistenza, per altri un modo di sopravvivere al gelo, alle ferite del corpo e dell’anima. Lotoro ha fondato l’istituto di Letteratura musicale Concentrazionaria, un immenso patrimonio artistico e umano. Una sorta di Spoon River delle sette note. La musica in quell’orrore serviva a tutti: copriva il rumore della fucilazione, distraeva l’attenzione dei condannati in marci verso il patibolo, accoglieva i prigionieri all’arrivo dei treni. E, infine, accontentava gli ufficiali tedeschi che conoscevano le opere dei grandi compositori del Romanticismo, rappresentanti dello spirito borghese dell’Ottocento. Tra le opere più suonate c’è il Requiem di Verdi che venne rappresentato più volte e una di queste è passata alla storia.

Siamo nel lager di Terezìn e l’orchestra è composta esclusivamente da deportati ebrei consapevoli di dover morire. C’è un giovane musicista, Rafael Schachter, che sale sul palco per dirigere la messa verdiana. Non ci sono dubbi sul pubblico: da una parte i prigionieri che contano le ore, dall’altra gli ufficiali tedeschi e, in prima fila, c’è addirittura Adolf Eichmann, il boia che portò a morire gli ebrei ungheresi. “Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis”, è l’invocazione iniziale eseguita in modo sommesso. Schachter è sicuro: “Canteremo ai nazisti quello che non possiamo dire loro”. Schachter ottiene il permesso di non salutare Eichmann e non era facile perché una simile decisione avrebbe potuto rendere più breve la strada verso la camera a gas. Invece, l’ufficiale nazista applaude l’esibizione nonostante fosse stato informato che il direttore era ebreo e non intendeva salutarlo. Gli orchestrali non hanno gli spartiti, eseguono le parti a memoria; il suono è potente e il boato orchestrale del pauroso Dies irae manda alle SS un messaggio facile da decifrare: il giorno del giudizio si avvicina anche per loro. Dunque, che cosa è stata la musica dei lager? Francesco Lotoro lo spiega in questa intervista per Extra Music Magazine.

_ Lei ha raccolto ottomila spartiti scritti da prigionieri destinati alla camera a gas. Può dirci qual era il suono dominante nei campi di concentramento? Immagino che le composizioni fossero tutte in tonalità minore…

“E si sbaglia perché i musicisti hanno scritto di tutto. Il musicista - e parlo di chi componeva - anche in quelle condizioni psicologiche non si sentiva un profeta. Spesso usava il suono per esorcizzare il trionfo della morte, capovolgere le cose. Lo si deduce anche dall’accostamento casuale di certi strumenti musicali che in altre circostanze un direttore d’orchestra non avrebbe mai inserito nell’opera. Dobbiamo anche dire che spesso le scelte erano subordinate ai pochi strumenti disponibili. Ogni campo aveva la carpenteria, la falegnameria ma non c’erano i liutai. Solo in qualche caso, ad esempio a Dakau, ci fu qualche musicista autorizzato a portare con sé lo strumento”.

_ Nelle composizioni recuperate quindi non c’è solo musica classica?

“No, sono presenti tutti i generi, persino il jazz e il country americano che erano interdetti dal Reich. Tenga conto che i primi a voler ascoltare la musica erano i tedeschi, ce l’hanno raccontato i sopravvissuti”.

_ Io credevo che il ricorso alla musica ad Auschwitz fosse determinato dalla necessità di distrarre gli aguzzini. Lei ci sta dicendo che lo scopo non era solo quello?

“La musica si adattava alle esigenze dell’essere umano. Se ne faceva un uso perverso, ad esempio, nel block femminile di Birkenau. I boia, subito dopo aver ucciso le donne, per rilassarsi, chiedevano all’orchestra di suonare musica di Grieg o di Schumann. Allo stesso tempo, Primo Levi, dall’infermeria di Auschwitz, ascoltava un gruppo orchestrale che intonava canzoni popolari per rimarcare l’entrata e l’uscita dei gruppi di comando oppure per accogliere una grande autorità proveniente da Berlino. E ovviamente ne provava fastidio”.

_ Levi in “Se questo è un uomo” fa cenno al folk tedesco e dice che “quelle canzoni saranno l’ultima cosa che dimenticheremo”.

“Conosciamo tutti il dramma esistenziale che Levi si è portato addosso. Per quanto riguarda il riferimento fatto alle canzoni tedesche mi viene in mente l’orchestra che continuava a suonare mentre il Titanic affondava: fu l’ultima cosa che sentirono i passeggeri del transatlantico, mica videro l’iceberg contro cui stavano andando a cozzare”.

_ Possiamo dire che esisteva una musica che si doveva suonare per necessità e un’altra nascosta per non suscitare le ire delle belve umane?

“Ovviamente si assolveva agli ordini delle autorità: si doveva suonare all’arrivo dei treni per espletare una funzione psicologica così magari un deportato, dopo il terrificante viaggio in treno, ascoltando l’orchestra, poteva immaginare di essere arrivato in un posto non del tutto malvagio. Certo ai prigionieri politici era vietato scrivere la musica, la loro penna era pericolosa”.

_ Ma sul piano pratico come si poteva comporre senza avere un pentagramma?

Non era quello il problema, la carta si trovava e sarebbe bastato tracciare le linee con la china. Ma non si poteva fare: i detenuti politici hanno scritto in segreto adoperando la carta igienica. Lo fece, ad esempio, Rufold Karel che soffriva di dissenteria e per questo gli fu consentito di trascorrere due ore al giorno nell’infermeria. Lui scriveva sulla velina e allo scadere del tempo consegnava la composizione a un suo allievo. I fogli venivano arrotolati e inseriti nella biancheria sporca che doveva essere lavata fuori dal campo. In un altro caso l’ebreo olandese Hans Van Collem, condannato ai lavori forzati, compose il Salmo 100 sulla coltivazione di patate dove lavorava dalla mattina alla sera. Bisognava arrangiarsi, così com’è capitato a tutti noi di lasciare un’impronta sulla sabbia, lui disegnava il pentagramma e le note sulle patate chiedendo ai compagni di ricordare una o due battute. Tornati al lager, quelle battute venivano trascritte notte tempo sulla carta igienica grazie a una memoria collettiva. I brani musicali venivano pure provati, in genere la domenica pomeriggio quando le guardie tornavano a casa e c’era meno sorveglianza. Ma si poteva suonare solo nelle latrine dei campi”.

_ Mi chiedo come gli ufficiali nazisti potessero ascoltare il Requiem di Verdi, non provare compassione e continuare a uccidere. E allo stesso tempo mi chiedo come si fa a scrivere la musica alla cui base c’è l’armonia stando all’inferno.

“Dipende dai punti di vista. Le racconto di due posizioni antitetiche: Aleksander Kulisiewicz, deportato sopravvissuto al lager, morì nel 1973, riteneva che la musica potesse aiutare il prigioniero sul piano psicologico e intellettuale. Al contrario Simon Laks che dirigeva l’orchestra maschile di Birkenau, sosteneva che la musica serviva solo ai carnefici. Avevano ragione tutti e due. Dopo la guerra decisero di incontrarsi e lo fecero a Parigi. Quello che doveva essere un incontro divenne uno scontro: Kulisiewicz intendeva recuperare tutte le melodie scritte e nessuno più del direttore d’orchestra avrebbe potuto dargliele ma Laks gli rispose che non c’era stata alcuna musica perché era servita solo ai nazisti”.

_ E che cosa possiamo dedurre da queste posizioni contrapposte?

“Che non ci può essere una sintesi: la musica serviva ai capò, alla Gestapo, agli ufficiali delle SS ma anche ai prigionieri deportati. Ci sono scene paradossali, immortalate anche dalle fotografie; capitò, infatti, che alcuni ufficiali nazisti che sapevano suonare uno strumento si unissero all’orchestrina dei prigionieri ebrei”.

_ A proposito di foto terribili ce n’è una che riguarda l’impiccagione di un detenuto polacco che era riuscito a evadere dal lager. I nazisti lo riacciuffarono e subito obbligarono una decina di deportati a formare un'orchestrina che nella foto accompagna il condannato al patibolo.

“In quell’immagine si vede un capò che suona la fisarmonica accanto ai prigionieri”.

_ Agli ebrei fu anche imposto di cantare canzoni che denigravano il loro popolo.

“Avvenne in alcuni campi, come a Treblinka, dove prevaleva l’umiliazione e venivano imposte le canzoni antisemite. Attenzione: non c’era nulla di improvvisato, tutto era pianificato contro il popolo ebraico”.

_ Da trent’anni lei raccoglie e suona la musica composta nei lager e ha dato vita alla maggiore biblioteca concentrazionaria. Che cosa l’ha spinta a fare questa ricerca?

“E’ il minimo che si possa fare per restituire dignità ai musicisti deportati. La ricerca ha assorbito tutta la mia vita per reperire gli scritti, gli strumenti, i materiali registrati su vecchi nastri meccanografici. Io stesso possiedo un violino che appartenne al polacco Jon Hillebrand rinchiuso ad Auschwitz”.

_ Facciamo un balzo in avanti e veniamo all’oggi: in Afghanistan i Talebani hanno vietato la musica. È così pericolosa per le dittature?

“Certo, la potenza del suono ha annichilito il Reich e ha rivelato l’esistenza dell’Europa prima che fosse fondata la comunità europea. Nel 1938, a Vienna sulla banchina del treno che lo avrebbe portato a Dachau, l’austriaco Herbert Zipper intonò l’inno alla gioia in faccia a un soldato tedesco, seguito nel canto da centinaia di altri prigionieri. Ecco l’Unione europea nacque allora e oggi l’inno alla gioia è l’inno dell’Unione europea. Non ci poteva essere niente di più distruttivo che cantare in tedesco – gli austriaci parlavano la stessa lingua – in faccia agli oppressori tedeschi”.

Al Museo del Prado di Madrid è esposto un quadro di Hieronymus Bosh intitolato “L’inferno del musicista” e non è un caso che accanto vi sia un dipinto di Pieter Brueghel, “Il trionfo della morte”: corpi di uomini e donne accatastati in un recinto-bara e appollaiato sopra il direttore di un’orchestra di scheletri che scandisce il tempo di ingresso per l’inferno. Questo era il suono dei lager.

Pubblicato su Extra Music Magazine, 19 gennaio 2022

di Alfredo Franchini

Non c’è un narratore nel film “Ezio Bosso. Le cose che restano”. Per il regista, Giorgio Verdelli, nessuno avrebbe potuto raccontare la storia del grande musicista, contrabbassista, pianista e direttore d’orchestra, l’uomo capace di dialogare con il pubblico e con la gente, sul palco e nella vita di tutti i giorni. Ci sono le testimonianze di amici tra cui il regista Gabriele Salvatores e l’attore Silvio Orlando, i ricordi dei collaboratori e dei familiari ma la voce narrante è dello stesso Ezio Bosso, un giramondo affamato di musica e di vita.

Il film, presentato a Venezia e poi - secondo il protocollo della Nexo - distribuito nei cinema di tutta Italia per tre giorni e ora visibile sulla piattaforma della Nexo Digital, ci porta a continue scoperte: chi conosceva l’artista potrà comprendere meglio l’uomo. Il titolo, “Le cose che restano” è affermativo perché nel film c’è una risposta: restano le opere ma restano anche le parole, la capacità di aprirsi di un uomo protagonista di una storia che può essere un esempio.

La musica è talento, (il fratello Fabio ci racconta come Ezio a quattro anni improvvisasse una canzone perfettamente a tempo mentre lui abbozzava un giro d’accordi sulla chitarra), ma poi servono disciplina e studio per farne una ragione di vita. C’è un continuo rimando di immagini e sonoro, senza l’intento di commemorare l’artista scomparso perché un artista non muore mai, al massimo si assenta. “Ascoltare la musica”, afferma Bosso, “è un’esperienza dolorosa che affeziona la vista, cambiano i colori, a volte non vedo la ragione per cui già a quattro anni avevo l’esigenza di fare musica. La tecnica serve per poter essere liberi di sprigionare l’energia non nostra ma di qualcun un altro: da lì scaturisce il ruolo del compositore che si serve di altre esperienze”. Ezio era un filosofo della musica, afferma Geoffrey Westley, tastierista dei Bee Gees, arrangiatore di alcuni importanti dischi di Lucio Battisti.

Il padre di Ezio era tranviere, la mamma operaia, in casa la musica si sentiva solo la domenica mattina. Ma il fratello Fabio suona un po’ la chitarra e si accorge dell’incredibile orecchio del bambino di casa. Ezio studia al Conservatorio e fonda a Torino la sua prima band, gli Statuto. La musica lo conquista, scappa di casa a 16 anni inseguendo il sogno del musicista. Va in giro per il mondo suonando dapprima il contrabbasso e poi il pianoforte che soprannominerà “il fratellone”. È un pianoforte Stenway che lo seguirà per sempre nelle tournée e che, a un certo punto, quando la malattia diventerà più incalzante, sarà modificato per rendere più leggera la pesatura e la corsa della tastiera. Più difficile da controllare, quel piano così modificato, ma meno faticoso e in grado di alleviare il dolore alle braccia. Eccolo Ezio sul palco, su uno sgabello alto, suona quasi stando in piedi. Esegue Al chiaro di luna, il brano di Beethoven che tutti conoscono, ma nessuno lo aveva mai suonato così lentamente, scandisce le note, il pezzo diventa di sei minuti ma il pubblico è in estasi. Già gli spettatori coi quali si rapporta in modo atipico: “Facciamo che vi suono subito il bis, senza fare la sceneggiata di dover uscire e rientrare”, chiede Bosso e il suo pubblico non può non approvare.

“La musica cambia la vita e ci salva, è una cosa che trascende i confini”, afferma in un’intervista, “ma la musica, proprio come la vita, si deve affrontare in un solo modo: insieme! Racconta Paolo Fresu: “Ci trovammo al Future Festival di Bologna; c’erano Paolo Buonvino, Simonetti e c’era Ezio che non conoscevo più di tanto. Alla fine dell’incontro si decise di fare una jam session. Non c’erano musicisti di jazz, apparentemente l’unico ero io ma c’era Ezio che suonava il contrabbasso in una maniera incredibile, era un virtuoso straordinario”. Non aveva certo problemi nel passare dall’amata classica al brano rap o al jazz. Bosso era la musica in un corpo. Enzo De Caro, chitarrista della Smorfia di Troisi, ricorda la prima volta che vide Bosso: “Stava suonando il contrabbasso nella piccola orchestra di Uto Ughi e mi colpì una cosa: mentre i colleghi voltavano i fogli dello spartito vedevo un elemento dell’orchestra che non leggeva la musica. Ezio sapeva tutto a memoria”. Suonare con Ezio era un’esperienza unica, spiegano tutti i collaboratori, per l’empatia che si creava. Tanti ricordi, come l’incontro con Pino Daniele che avrebbe voluto pubblicare un disco di Ezio ma non fu possibile, i tempi non coincisero: Ezio in quel periodo stava lavorando alla colonna sonora di Io non ho paura, il film di Gabriele di Salvatores. “Con Pino Daniele avevamo una cosa in comune”, spiega Bosso, “la fame per la musica e la voglia di essere leggeri, di prendersi in giro”.

Amava Londra e si sentiva a casa negli studi di Abbey Road, luogo magico dove ci sono ancora le chitarre dei Pink Floyd e il Revox con cui i Beatles incisero Sgt.Pepper’s. In quegli studi, Ezio, davanti a una sessantina di elementi della London Symphony Orchestra, sembra volare. È a Londra – racconta Paolo Fresu – che apprendemmo la notizia della sua malattia. “Andammo a cena dopo un concerto, ci raccontò quello che gli stava capitando anticipando quello che gli sarebbe accaduto”. Aveva avuto un incidente d’auto e facendo la Tac gli dissero che il sinistro non aveva lasciato conseguenze ma purtroppo c’era un tumore. Ezio aveva chiaro il percorso lavorativo, lasciato per sempre il contrabbasso a vantaggio del piano e della direzione d’orchestra, avrebbe proseguito sino all’ultimo giorno.

Decide pure di partecipare al Festival di Sanremo e la decisione sembra quasi una testimonianza di chi vuole trasmettere un messaggio positivo e portare la musica classica nel tempio delle canzonette. Il presentatore, Carlo Conti, strilla: “Ezio sei a Sanremo”! E lui risponde ridendo: “Che ci faccio”? Suona una sua composizione, “Following a bird” dall’album The 12th Room, e si prende la standing ovation del teatro Ariston. La musica è una magia – dice Ezio – non è un caso che i direttori abbiano la bacchetta come i maghi. Impegno, studio e passione sono il filo conduttore di una vita.

Bosso ci regala nel film di Verdelli anche l’ultimo messaggio musicale con un brano inedito “The Thing That Remain”. Le cose che restano, la musica per tutti, senza frontiere a patto che il musicista scenda dal piedistallo. “Quando suono divento un altro”, afferma Bosso, “quel compositore con cui convivo, a volte malamente. Ogni brano ha un’indicazione possono essere nuvole sorrisi, granelli di sabbia. Ognuno racconterà la propria storia, io posso solo suggerire la mia”

Pubblicato su Extra Music Magazine, 4 dicembre 2021

di Alfredo Franchini

Con le canzoni non si fanno le rivoluzioni – come canta Guccini - ma si può intercettare un sentimento collettivo quando un brano diventa l’inno d’un movimento. E certamente la musica negli anni Sessanta divenne una forza che fece scattare in avanti i più giovani. Joan Baez, Bob Dylan, i Beatles agevolarono i sogni degli adolescenti e la voglia di cambiare dei ventenni. Prima venne il senso di un’altra musica con la generazione beat e poi fu il rock dei cantastorie con canzoni dure che parlavano della realtà. Ma accanto a questo mondo sonoro ce n’era un altro, quelle delle canzoni politiche adottate dai movimenti che scendevano in piazza.

La recente scomparsa di Paolo Pietrangeli, cantautore di impegno civile, ci porta a una riflessione su quel che resta della canzone politica che, come principio base, ha il contrario del famoso detto: canta che non ti passa! Pietrangeli entrò a far parte del “Nuovo Canzoniere Italiano”, esordendo nel recital “Padrone mio ti voglio arricchire”. Ha fatto tante cose, Pietrangeli ma il suo nome resta legato a ”Contessa”, la canzone – dura nella forma e piuttosto retorica – che è stata intonata in tutte le manifestazioni del Sessantotto.

Musica ribelle, che poco ha a che fare con gli altri cantautori che denunciavano il sistema, da Guccini a Bob Dylan, proprio perché legata alla militanza. Ci chiediamo, dunque, qual è il meccanismo che porta alcune canzoni, (che sia Contessa oppure El Pueblo Unido Jamàs Serà Vencido degli Inti Illimani), a vivere in parallelo coi movimenti di protesta: sono brani che nascono ad arte o vengono piegate alle esigenze di chi manifesta? Sia ben chiaro – è bene ribadirlo – stiamo parlando di canzoni legate ai circuiti della contestazione. Per essere più chiari, Bob Dylan nel 1983 aveva anticipato i pericoli della globalizzazione con “Union Sundown” ma era una canzone lontana dalle appartenenze a movimenti o circoli.

E a dirla tutta fu una canzone poco capita quando uscì il disco: “Dunque, le mie scarpe arrivano da Singapore/ i miei flash da Taiwan/ le tovaglie dalla Malesia/ la mia fibbia dall’Amazzonia/ Sapete questa camicia che ho addosso viene dalle Filippine/ e la macchina che guido è una Chevrolet/ l’ha assemblata in Argentina/ un tale che guadagna trenta centesimi al dì/ la democrazia non governa il mondo” … Un quadro che Dylan, il visionario, aveva dipinto prima che il mondo fosse globalizzato.

Contessa era il pane degli studenti che dovevano essere un tutt’uno con la classe operaia e con i contadini: “Che roba Contessa all’industria di Aldo/ han fatto uno sciopero quei quattro ignoranti/ volevano avere i salari aumentati/ gridavano, pensi, di essere sfruttati/ e quando è arrivata la polizia/ quei quattro straccioni han gridato più forte/ di sangue han sporcato il cortile e le porte/ chissà quanto tempo ci vorrà per pulire/ Compagni dai campi e dalle officine/ prendete la falce portate il martello/ scendete giù in piazza picchiate con quello/ scendete giù in piazza affossate il sistema”…

Francesco Guccini, interpellato dal Corriere della Sera, trova quei versi un po’ retorici: “Tirare in ballo contesse in quegli anni era fuori tempo massimo”, ha detto il maestrone di Pavana, “e dipingere quell’aristocrazia reazionaria come unico nemico di classe era irrealistico”. Sta di fatto che nelle piazze e nelle Università tutti i dibattiti degli anni Settanta finivano per cedere il passo alla lotta di classe e alla cultura dei padroni. Stati d’animo a cui i cantautori più politici come Pietrangeli e Ivan della Mea davano spazio. L’autore di Contessa avrebbe cantato poi il clima degli scontri di Valle Giulia, il bombardamento di pietre, sassi e pezzi di legno da parte degli studenti, il contrattacco della polizia, la polemica di Pasolini che simpatizzò per i poliziotti ”figli di poveri che vengono da periferie contadine o urbane che siano”.

Facciamo un passo indietro. Il “Nuovo canzoniere italiano” era nato per attualizzare il fenomeno storico del canto sociale cioè quei brani tradizionali legati al movimento operaio socialista e comunista. Siamo a metà degli anni Sessanta quando il Nuovo canzoniere mette in piedi uno spettacolo diretto da Dario Fo: “Ci ragiono e canto”. L’idea è di creare una nuova cultura che sia figlia della tradizione popolare allora relegata nel mondo del folclore. E notoriamente la musica folklorica è quella che il popolo fa per divertire le classi sociali più elevate al contrario dell’etnica che il popolo fa per se stesso. Pietrangeli però era uno dei meno legati all’idea del folk, scriveva spesso adoperando la chiave dell’ironia e puntava a creare una canzone moderna con una componente teatrale che si rifaceva soprattutto a Brecht. Infatti, nel 1969 pubblica il 33 giri “Mio caro padrone domani ti sparo” che ai contenuti della lotta univa una struttura cabarettistica.

Cambia la prospettiva in quegli anni e l’arte diventa una parte fondamentale della comunicazione politica. Il mezzo di diffusione della canzone politica sono i Dischi del sole: è l’etichetta che porta al pubblico lavori importanti come “I treni di Reggio Emilia” di Giovanna Marini o i canti a tenores della Sardegna. La musica diventa un terreno di ricerca culturale quando Gianni Sassi fonda la Cramps, un’etichetta lontana dalla politica delle major che aveva come punte di diamante il rivoluzionario gruppo degli Area e Demetrio Stratos, maestro della voce.

E' allora che la Sinistra coglie la capacità innovativa della musica di diffondere un messaggio grazie a una serie di circuiti che iniziavano dalle sezioni di partito e finivano con la Festa dell’Unità da cui sono passati un po’ tutti. Un altro esempio di canzone da piazza ce lo danno gli Inti Illimani che arrivano in Italia nel 1973, dopo il golpe di Pinochet in Cile. Il marketing dell’epoca sforna dischi su dischi, (il primo è Viva Chile!), regala i poster del gruppo cileno in esilio in Italia, fissa una serie infinita di concerti con un’efficienza militante che fa scoprire a tutti noi la musica andina. Il mercato discografico esplode: i dischi legati ai circuiti studenteschi politicamente impegnati si vendono a caterve.

Se vogliamo si vendono tutti meno – incredibile a dirsi – proprio Contessa che ha poca soddisfazione alla cassa ma che diventa popolare come se fosse un “Azzurro” di Celentano. La Cramps apre la strada al marketing: Gianni Sassi afferma di adoperare i mezzi del capitalismo, con il primo abbozzo di marketing, per far passare artisti e messaggi importanti. Oggi secondo il Censis cresce l’Italia del rancore. Il risentimento e la nostalgia condizionano la vita politica di chi è rimasto indietro. Ci sono, ovviamente, i cantautori e i rapper che descrivono la realtà ma non sussistono le condizioni per un marketing politico-musicale. Non lo fa più nessuno, o forse lo ha fatto Fedez qualche settimana fa quando per lanciare il nuovo disco che si chiama “Disumano”, ha lasciato intendere di poter scendere in politica… Ma alla fine era solo una trovata pubblicitaria, la chiamata a raccolta del pifferaio magico.

Pubblicato su Extra Music Magazine, 29 novembre 2021